皆様、こんにちは!DAIWA大好きDAIWAマンです!

今回はエギの種類『サイズとカラー』について、説明します。

エギングを初めようと思って、釣具屋さんに行ってもエギが多すぎて何を買ったらいいのかわからないことってありませんか。

初めのうちは、たくさんありすぎてすべて同じに見えているかもしれません。

そんな経験のある方は是非読んでみてください。

かなり重要なことなので、絶対に覚えていて損はありませんよ。

そもそもエギとは?

昔々、イカを釣るためだけにできた餌木というルアーがありました。

こちらが、今使われているエギの始まりです。

昔の漁師は、この「餌木」という名の漁具で漁をしていたみたいですね。

この餌木を元に作られたルアー『エギ』を使い、主にアオリイカを釣る釣りを「エギング」と呼ばれています。

大きいエギ?小さいエギ?

エギは各メーカーによって、様々な大きさがありますが、主に以下の4サイズがあります。

4.0号より大きいサイズ、また2.5号より小さいサイズもありますが、基本的に使うのはこの4サイズです。

1号≒3cmで考えてもらえれば、だいたいの大きさが分かります。

使い分けは、主に

春に大型のアオリイカを狙う場合は、「3.5号と4号」を使い

秋に小型のアオリイカを狙う場合は、「2.5号と3号」を使用します。

もちろんこれは絶対ではなく、例外も多々あります。

ただ、基本的に大きいイカには大きいエギを、小さいエギには小さいエギを基準に考えると良いと思います。

下地(下布)となるテープ色について

テープ色については、基本は以下の色があると思ってください。

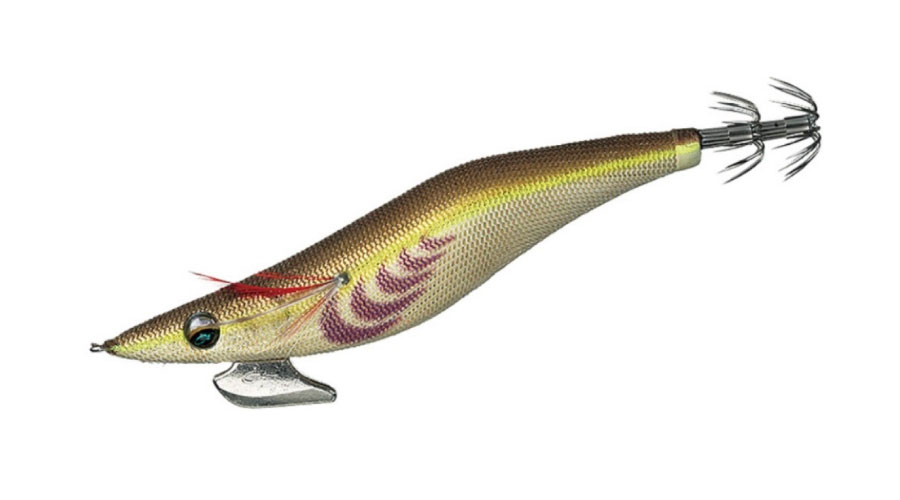

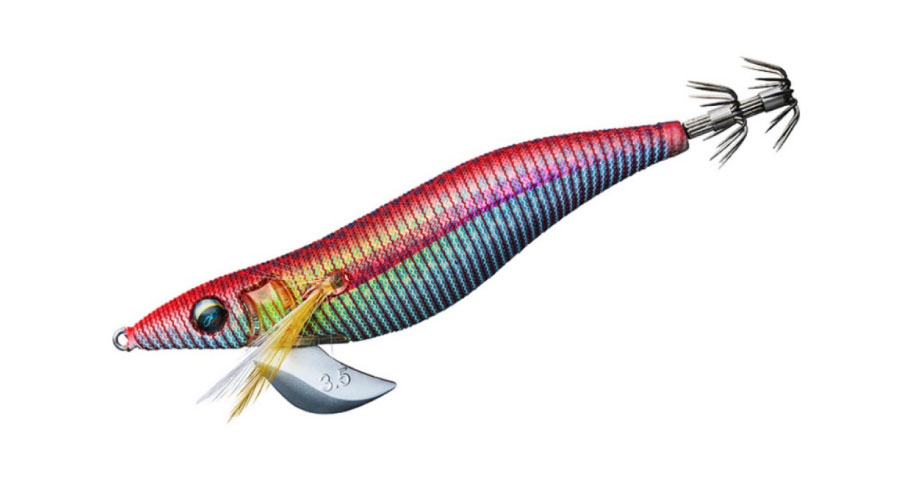

特徴はこの通りです。(以下、画像はすべてDAIWAのホームページ参照)

ゴールド、ピンク:濁り、昼間アピールをしたいときに使う

ホログラム:日中や太陽光が強い白色時に、乱反射しやすい

ブルー、パープル、レッド:水の透明度が高い場合や夜間にシルエットで目立たせたい

ケイムラ:朝・夕マヅメや曇りなどの薄暗い場合に紫外線(UV)発光をする

夜光(グロー):夜間、最大級に目立たせたい(蓄光)

虹色(マーブル):さまざまな状況に適して使えるオールラウンダー

できる限り様々な状況に合わせられるように、これらのエギを揃えておくことをおすすめします。

なぜこんなにカラーの種類が多いの?

これだけたくさんの種類がある理由は、一言で言うと『そのタイミング毎にイカの好みの色が違うから』です。

色によってイカからの見え方が違います。

釣り場では、エギをローテーションしアピールを変えて、その時のイカの反応を探ります。

ちなみに、エギは

本体にテープで直巻きをする「下地(下布)」

下地の上に覆い被せる布である「上地(上布)」

この2つを組み合わせて、デザインされています。

上記で説明したカラーはテープの話なので、「下地(下布)」の方になります。

では、「上地(上布)」の話をします。

上地(上布)のカラーについて

これも下地とほぼ同様で、

などたくさんあります。

結局、どれがいいのかわからなくなりますよね。

諸説ありますが、イカの目はモノクロの世界だと言われています。(※イカの生態や見え方は後日紹介します。)

中でも、黄色が一番明るい色に見え、赤色や紫色が一番暗い色に見えていると言われています。

皆さんの持たれているエギを一度撮影してみて、モノクロにしてみてください!そうこんな感じ。

これを見てみると、イカが見る大まかな見え方が想像できるのではないでしょうか?

私は普段こうして、イカの気持ちになりニタニタしています・・・。( ̄▽ ̄;)ナニカ?

あとはこの見え方に、天候や水質を考慮すれば自分なりにエギを選択できる力が付いてくるはずです!

色だけではなく柄も濃淡が非常に出やすいので、柄があるとイカへのアピールも有力なのではないかなと思います!

今回もDAIWA製品をベースでお話しさせていただきましたが、各種メーカーではそれぞれ独自のカラーリングが考えられています。

つまり、以前もお話ししたように、

「購入するメーカーを絞って、そのメーカーのエギの特性をいち早く把握すること」が初めての釣果への特急券だと思っています。

そして、そのエギを把握した上で細かなローテーションで丹念に探れば、価値ある1杯に出会えること間違いなしです!

皆様のエギングライフが、最高のものとなるように心からお祈り申し上げます。

(以前のマガジン)エギングにはフッキングが必要か?

(以前のマガジン)私は大量のエギを持ち歩く

幼少時代にバス釣りにハマり、それ以降釣りがないと生きられない体となりました。

大好きなDAIWA製品で、年中色々なターゲットを狙っています。

全ての釣りに真剣で、とにかく上手くなりたいと四六時中考えているルアーマンです。